Der Stiftungsrat hat den Historiker und Essayisten Karl Schlögel zum Friedenspreisträger des Jahres 2025 gewählt. Die Verleihung fand am Sonntag, 19. Oktober 2025, in der Frankfurter Paulskirche statt. Die Laudatio hielt die deutsch-ukrainische Schriftstellerin Katja Petrowskaja.

Begründung der Jury

In seinem Werk verbindet der deutsche Historiker und Essayist empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen. Als Wissenschaftler und Flaneur, als Archäologe der Moderne, als Seismograph gesellschaftlicher Veränderungen hat er schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs Städte und Landschaften Mittel- und Osteuropas erkundet. Er hat Kyjiw und Odessa, Lwiw und Charkiw auf die Landkarten seiner Leserinnen und Leser gesetzt und St. Petersburg oder Moskau als europäische Metropolen beschrieben. Mit seiner Erzählweise, die Beobachten, Empfinden und Verstehen verbindet, korrigiert er Vorurteile und weckt Neugier.

Nach der Annexion der Krim durch Russland hat Karl Schlögel seinen und unseren Blick auf die Ukraine geschärft und sich aufrichtig mit den blinden Flecken der deutschen Wahrnehmung auseinandergesetzt. Als einer der Ersten hat er vor der aggressiven Expansionspolitik Wladimir Putins und seinem autoritär-nationalistischen Machtanspruch gewarnt. Eindrücklich beschreibt er die Ukraine als Teil Europas und fordert auf, das Land um unserer gemeinsamen Zukunft willen zu verteidigen. Seine Mahnung an uns: Ohne eine freie Ukraine kann es keinen Frieden in Europa geben.

Die Friedenspreisverleihung im ZDF

Reden

Unsere Freundschaft mit der Ukraine ist nicht nur ein Signal der Hilfe – sie ist ein Akt der Haltung.

Mike Josef - Grußwort des Oberbürgermeisters zum Nachlesen

Mike Josef

Grußwort des Oberbürgermeisters zum Anhören

Wie spricht man in Zeiten des Krieges? Wie findet man eine Sprache in dieser Zeit?

Karin Schmidt-Friderichs - Grußwort der Vorsteherin zum Nachlesen

Karin Schmidt-Friderichs

Grußwort der Vorsteherin zum Anhören

Ich hätte heute lieber über die Ursprünge von Karl Schlögels Prosa gesprochen, die so schön geschrieben ist. Aber der Krieg frisst Raum und Zeit.

Katja Petrowskaja - Laudatio zum Nachlesen

Katja Petrowskaja

Laudatio zum Anhören

Auszuhalten, durchzuhalten, der unsäglichen Erschöpfung zum Trotz – das ist die Revolution der Würde in Permanenz. Uns Europäern bleibt, so unwahrscheinlich es klingen mag: von der Ukraine lernen, heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen.

Karl Schlögel - Dankesrede zum Nachlesen

Karl Schlögel

Die Dankesrede zum Anhören

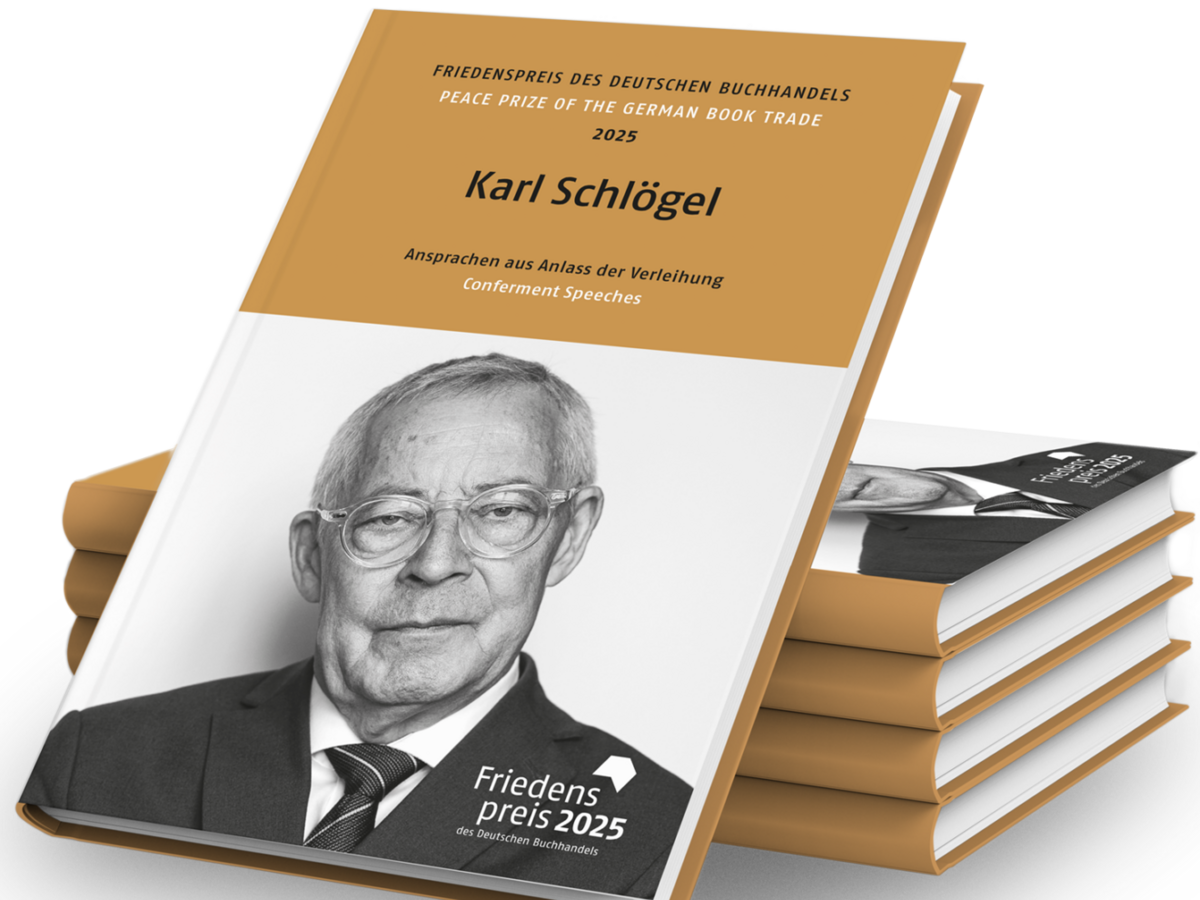

Das Buch zum Friedenspreis

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2025 – Karl Schlögel

Ansprachen aus Anlass der Verleihung

Hrsg. vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels

im Verlag der MVB, Frankfurt am Main 2025,

104 Seiten, deutsch/englisch, 19,90 €

ISBN 978-3-7657-3457-1

Ab dem 19. 11. 2025 im Buchhandel oder beim MVB-Kundenservice, Tel. 069 1306-550,

kundenservice@mvb-online.de

Biographie

Karl Schlögel ist ein deutscher Historiker und Essayist, der als einer der profiliertesten Kenner Osteuropas gilt. In seinen Arbeiten verbindet er detailreiche Alltagsbeobachtungen mit einer raumbezogenen Geschichtsschreibung, um die Kultur- und Zeitgeschichte Russlands und Osteuropas neu zu erzählen. Mit Werken wie „Terror und Traum“ oder „Das sowjetische Jahrhundert“ hat er Maßstäbe für eine anschauliche, lebendige Geschichtsschreibung gesetzt.

Karl Schlögel wird am 7. März 1948 in Hawangen im bayerischen Allgäu in eine Bauernfamilie geboren. Früh beginnt sein Interesse für Osteuropa: 1966 reist er erstmals in die Sowjetunion, 1968 erlebt er den Prager Frühling persönlich – eine Erfahrung, die ihn nach eigener Aussage aus der Enge der westdeutschen Nachkriegsrealität in einen anderen Erfahrungs- und Denkraum führt. Nach Internat und Zivildienst beginnt Schlögel 1969 an der Freien Universität Berlin ein Studium der osteuropäischen Geschichte, Philosophie, Soziologie und Slawistik. Nach dem Ende der Studentenbewegung ist er zeitweise in der maoistischen KPD aktiv. 1981 promoviert er an der FU mit einer Dissertation über Arbeiterkonflikte in der Sowjetunion.

Früh schon bildet die Auseinandersetzung mit dem Alltag in Russland und in der Sowjetunion einen Schwerpunkt seiner Arbeit. Aufenthalte in Moskau (1982/83) und Leningrad (1987) prägen seine Forschung und die daraus entstehenden Publikationen. Mit Artikeln in großen deutschen Zeitungen und ersten Buchveröffentlichungen macht er sich als profunder Kenner Osteuropas einen Namen.

Bereits in „Moskau lesen“ (1984) wird seine ungewöhnliche Herangehensweise, eigene Erfahrungen und Wahrnehmungen in seine Schriften einzubauen, deutlich. In den folgenden Jahren dehnt er seinen Blick auf ganz Ostmitteleuropa aus. In dem Essayband „Promenade in Jalta und andere Städtebilder“ (2001) sowie in weiteren Büchern beschreibt er, wie sich das östliche Europa aus eigener Kraft regeneriert. Weitere Schwerpunkte seiner Forschung bilden die Spuren deutscher Geschichte im osteuropäischen Raum sowie Flucht- und Wanderbewegungen in diesem Gebiet. Er hebt dabei früher als andere hervor, dass Osteuropa zum kulturellen Bestand Gesamteuropas gehört.

Von 1990 bis 1994 ist Karl Schlögel Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Konstanz, von 1994 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2013 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Dort baut er den Lehrstuhl maßgeblich mit auf und prägt die Beschäftigung mit Osteuropa als interdisziplinäres und kulturgeschichtlich orientiertes Fach. Schlögel ist dafür bekannt, Forschung und Lehre eng zu verbinden und Studierende u.a. durch Exkursionen für die historischen, kulturellen und politischen Zusammenhänge Osteuropas zu sensibilisieren — von der Geschichte der Städte und Alltagskulturen bis hin zu Fragen der Erinnerungspolitik und aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Über seine Professur hinaus ist er als Gastdozent und Redner an Hochschulen im Ausland aktiv und bringt sein Wissen in die öffentliche Debatte ein.

Eine Systematisierung seiner Arbeit legt Karl Schlögel in dem Werk „Im Raume lesen wir die Zeit“ (2003) vor. Geschichte, so der Tenor des Buches, ereignet sich nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum. Dabei sollten neben theoretischem Diskurs, der statistischen Empirie und der Ereignisgeschichte die Beschreibung der Lebenswirklichkeit und deren subjektive Wahrnehmung eine größere Rolle spielen. Mit „Marjampole“ (2005) greift er diese Perspektive auf: Das litauische Provinzstädtchen wird für ihn zum Symbol einer neuen, verbindenden europäischen Alltagskultur. 2006 folgt „Planet der Nomaden“, eine Reflexion über Migration im Zeichen der Globalisierung. Für sein Buch „Terror und Traum. Moskau 1937“ (2008), in dem er die Gleichzeitigkeit von Utopie und Gewalt in der Stalinzeit thematisiert, wird ihm 2009 der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung zugesprochen. Im selben Jahr hält er die Laudatio auf den italienischen Friedenspreisträger Claudio Magris.

Der von ihm herausgegebene Sammelband „Neue Wege in ein neues Europa“ (2009) erzählt Europas Geschichte aus der Sicht von Mobilität und Verkehr. 2011 erscheint „Moskau lesen“ neu, ergänzt um Beobachtungen aus über zwei Jahrzehnten – ein dokumentarisches Porträt einer Stadt zwischen sowjetischer Erblast und postsowjetischem Aufbruch. Mit „Grenzland Europa“ (2013), einer Sammlung von Essays und Reden, in denen er die Leistung der Menschen Osteuropas in den Vordergrund stellt, ohne die ein neues Europa nicht zustande kommt, weitet Schlögel den Blick auf die osteuropäischen Umbrüche nach 1989. Bei der Friedenspreisverleihung an Swetlana Alexijewitsch hält er ein weiteres Mal eine Laudatio in der Frankfurter Paulskirche.

Zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution erscheint 2017 sein monumentales Werk „Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt“. Auf rund 900 Seiten verdichtet Schlögel jahrzehntelange Recherchen zu einer „archäologischen Enzyklopädie“ der sowjetischen Lebenswelt. Das Werk erhält den Preis der Leipziger Buchmesse. In „Der Duft der Imperien“ (2020) skizziert Schlögel, ausgehend von den Parfums „Rotes Moskau“ und „Chanel N°5“, eine olfaktorische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Von sowjetisch-amerikanischen Affinitäten und Differenzen handelt Schlögels letztes Buch „American Matrix“ (2023).

Die politischen Umbrüche im postsowjetischen Raum begleitet Schlögel auch als öffentlicher Intellektueller. 2014 reist er in die Ukraine, um sich selbst ein Bild vom Konflikt nach der Besetzung der Krim zu machen. Aus dieser Erfahrung entsteht „Entscheidung in Kiew“ (2015) und im selben Jahr „Der Russland-Reflex“, in dem er mit der Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa den Wandel in Russland reflektiert.

Seit Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 wendet sich Schlögel gegen dessen geschichtspolitische Begründung. Putin propagiere seit Jahren die „Russkij Mir“, die „russische Welt“, ein imperiales und völkisches Konzept, demzufolge überall dort, wo Russ*innen leben und Russisch gesprochen wird, ein Recht Russlands auf Intervention bestehe. Die Annexion der Krim bewegt Karl Schlögel dazu, sich aufs Neue mit der Geschichte und Identität der Ukraine auseinanderzusetzen. Er kritisiert Putins Versuch, die Ukraine als eigenständige Nation auszulöschen, und sieht darin eine imperiale Fortsetzung des sowjetischen Erbes, das nie aufgearbeitet wurde. Forderungen nach Verhandlungen ohne Waffenhilfe hält Schlögel für naiv und geschichtsvergessen, solange Russland die Ukraine weiter angreift und Völkerrecht bricht. Seitdem profiliert er sich als streitbarer Kritiker Putins und als Stimme für eine souveräne Ukraine.

Auszeichnungen

2025 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

2025 Reuchlin-Preis

2024 Gerda-Henkel-Preis

2024 Le prix du livre européen

2019 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern

2018 Preis der Leipziger Buchmesse Kategorie Sachbuch/Essayistik

2017 Pour le Merité für Wissenschaften und Künste

2015 Preis des Historischen Kollegs

2013 Puschkin-Medaille (abgelehnt)

2012 Franz-Werfel-Menschenrechtspreis

2012 Hoffmann-von-Fallersleben-Preis

2010 Samuel-Bogumil-Linde-Preis, mit Adam Krzemiński

2009 Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung

2005 Bundesverdienstkreuz am Bande

2005 Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg

2004 Georg-Dehio-Buchpreis

2004 Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa

2003 Nikolaj-Anziferow-Preis der Lichatschow-Stiftung der Stadt Sankt Petersburg

1999 Anna-Krüger-Preis des Wissenschaftskollegs zu Berlin

1990 Europäischer Essaypreis Charles Veillon

1986 Essay-Preis des Berliner Tagesspiegel

Bibliographie

»American Matrix. Besichtigung einer Epoche«

Hanser Verlag, München 2023, 832 Seiten, ISBN 978-3-446-27839-4, 45,00 €

»Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen«

Aktualisierte Neuausgabe, Hanser Verlag, München 2022, 384 Seiten, ISBN 978-3-446-27657-4, 26,00 €

»Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt«

C.H. Beck, München 2022, 912 Seiten, ISBN 978-3-406-71511-2, 38,00 €

»Der Duft der Imperien. Chanel N° 5 und Rotes Moskau«

Hanser Verlag, München 2020, 224 Seiten, ISBN 978-3-446-26582-0, 23,00 €

»Das russische Berlin. Eine Hauptstadt im Jahrhundert der Extreme«

Aktualisierte Neuausgabe, Suhrkamp Verlag, Berlin 2019, 667 Seiten, ISBN 978-3-518-42856-6, 44,00 €

Weitere Bücher

»Der Russland-Reflex. Einsichten in eine Beziehungskrise« Mit Irina Scherbakowa, Edition Einwurf, 2015, 144 Seiten, ISBN 978-3-896-84169-8, 17,00 €

»Archäologie des Kommunismus« Carl Friedrich von Siemens Stiftung 2014, 120 Seiten, ISBN 978-393-859323-3

»Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent« Hanser Verlag, München 2013, 352 Seiten, ISBN 978-3-446-24404-7, 21,90 €

»Moskau lesen« Hanser Verlag, München 2011, 512 Seiten, ISBN 978-3-446-23655-4, 25,90 €

»Terror und Traum. Moskau 1937« Hanser Verlag, München 2008, 816 Seiten, ISBN 978-3-446-23081-1, 20,00 €

»Planet der Nomaden« wjs Verlag, Berlin 2006, 144 Seiten, ISBN 978-3-937-98916-7, 16,00 €

»Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte« Hanser Verlag, München 2005, 320 Seiten, ISBN 978-3-446-20670-0, 21,50 €

»Im Raum lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik« Hanser Verlag, München 2003, 568 Seiten, ISBN 978-3-446-25713-9, 28,00 €

»Petersburg. Das Laboratorium der Moderne 1909-1921« Hanser Verlag, München 2002, 704 Seiten, ISBN 978-3-446-20235-1, 34,90 €

»Die Mitte liegt Ostwärts. Europa im Übergang« Hanser Verlag, München 2002, 254 Seiten, ISBN 978-3-446-20155-2, 21,50 €

»Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens« Siedler Verlag, München 1995, 224 Seiten, ISBN 978-3-88680-547-1

»Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz« Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1990, 348 Seiten, ISBN 978-3-821-84067-3

»Das Wunder von Nishnij oder die Rückkehr der Städte« Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1991, 320 Seiten, ISBN 978-3-821-84077-2

»Der renitente Held. Arbeiterprotest in der Sowjetunion 1953-1983« Junius Verlag, Hamburg 1984, 323 Seiten, ISBN 3-88506-125-2, 44,00 €

»Partei kaputt. Das Scheitern der KPD und die Krise der Linken« mit Willi Jasper und Bernd Ziesemer, Olle & Wolter Verlag, München 1981, ISBN 978-388-395704-3

Herausgeberschaft

»Die Russische Revolution und das Schicksal der russischen Juden. Eine Debatte in Berlin 1922/23« mit Konrad Tschäpe, Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2014, 762 Seiten, ISBN 978-388-221088-0, 49,90 €

»Sankt Petersburg. Schauplätze einer Stadtgeschichte« mit Frithjof Benjamin Schenk und Markus Ackeret, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2007, 440 Seiten, ISBN 978-359-338321-7, 39,90 €

»Oder/Odra. Blicke auf einen europäischen Strom« mit Beata Halicka, Peter Lang Verlag, Lausanne 2007, 430 Seiten, ISBN 978-3631561492

»Neue Wege in ein neues Europa. Geschichte und Verkehr im 20. Jahrhundert« mit Ralf Roth, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2009, 555 Seiten, ISBN 978-359-338900-4, 49,00 €

»Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941« mit Katharina Kucher, Bernhard Suchy, Gregor Thum, de Gruyter Verlag, Berlin 1998, 671 Seiten, ISBN 978-305-003297-9

»Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941. Leben im europäischen Bürgerkrieg« de Gruyter Verlag, Berlin 1995, 550 Seiten, ISBN 978-305-002801-9

»Der große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917-1941« C.H. Beck Verlag, München 1994, ISBN 978-340-638656-5

Laudatorin Katja Petrowskaja

Katja Petrowskaja, geboren 1970 in Kyjiw (Ukraine), studierte von 1987 bis 1992 Literaturwissenschaft und Slawistik in Tartu (Estland). Nach einem Forschungsstipendium für die Stanford University und die Columbia University promovierte sie 1998 in Moskau im Fach Literaturwissenschaft und Slawistik. 1999 zog sie nach Berlin und arbeitete fortan für russischsprachige Medien und deutschsprachige Zeitungen (Neue Zürcher Zeitung, taz, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Deutsche Welle, Snob, Radio Liberty).

Mit der Erzählung „Vielleicht Esther“ gewann Petrowskaja 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis für deutschsprachige Literatur. Der Versuch, den nur noch undeutlich bekannten Gestalten einer weit verzweigten Familie auf die Spur zu kommen, führt sie durch halb Europa und durch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts hinein in die Gegenwart des Jahres 2014. Ihr Kompass ist die Sprache – eine Sprache, die sich an den Rändern des Benennbaren entlangbewegt. Das im Frühjahr 2014 im Suhrkamp Verlag veröffentlichte Werk wurde in über 30 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „aspekte“-Literaturpreis (2014), dem Ernst-Toller-Preis (2015) und dem Schubart-Literaturpreis (2015).

2015 begann Petrowskaja ihre Kolumne „Bild der Woche“ für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu schreiben, ein Genre, das sie selbst erfunden hat. Kurzprosa als Begegnung von Blick und Bild, verwandelt in Sprache, um einem Gegenwartssplitter seine Wahrheit abzuringen. Diese Texte veröffentlichte sie in „Das Foto schaute mich an“ (2022). Seit Beginn des russischen Angriffskriegs schreibt sie nur noch über die Menschen in der Ukraine. Aus diesen Texten resultiert der in diesem Jahr veröffentlichte Band „Als wäre es vorbei. Texte aus dem Krieg“.

Für ihre literarische Tätigkeit und ihr Engagement insbesondere für die Menschen in der Ukraine erhielt Katja Petrowskaja unter anderem den Menschenrechtspreis der Gerhart und Renate Baum-Stiftung (2022), den Gustav-Regler-Preis (2023) und den Horst Bingel-Preis für Literatur (2024).